ハンノキとは

ハンノキ(榛の木)は、「Alnus japonica(アルナス ジャポニカ)」という学名を持つ、カバノキ科の落葉高木です。北半球の温帯地域に広く自生し、湿地帯や川沿いなどの水分の多い場所を好んで育ちます。

しかし当地沖縄では、もともとは自生しておらず、100 数十年前に台湾から木材原料として持ち込まれ、割り箸やマッチ棒の原料として栽培が始まったと伝わっています。現在では、沖縄県北部の一部地域に自生が確認されています。

成長が早く、条件が合えば1 年間に数メートルという速さで成長します。ハンノキの特筆すべき特徴は、根に共生する「根粒菌」によって空気中の窒素を固定する能力です。この特性により、貧栄養の土壌でも成長でき、土壌改良や生態系の維持に重要な役割を果たしています。またこの特性は、農業や園芸において、土壌の育成環境改善に広く利用されています。

【特徴・特性】

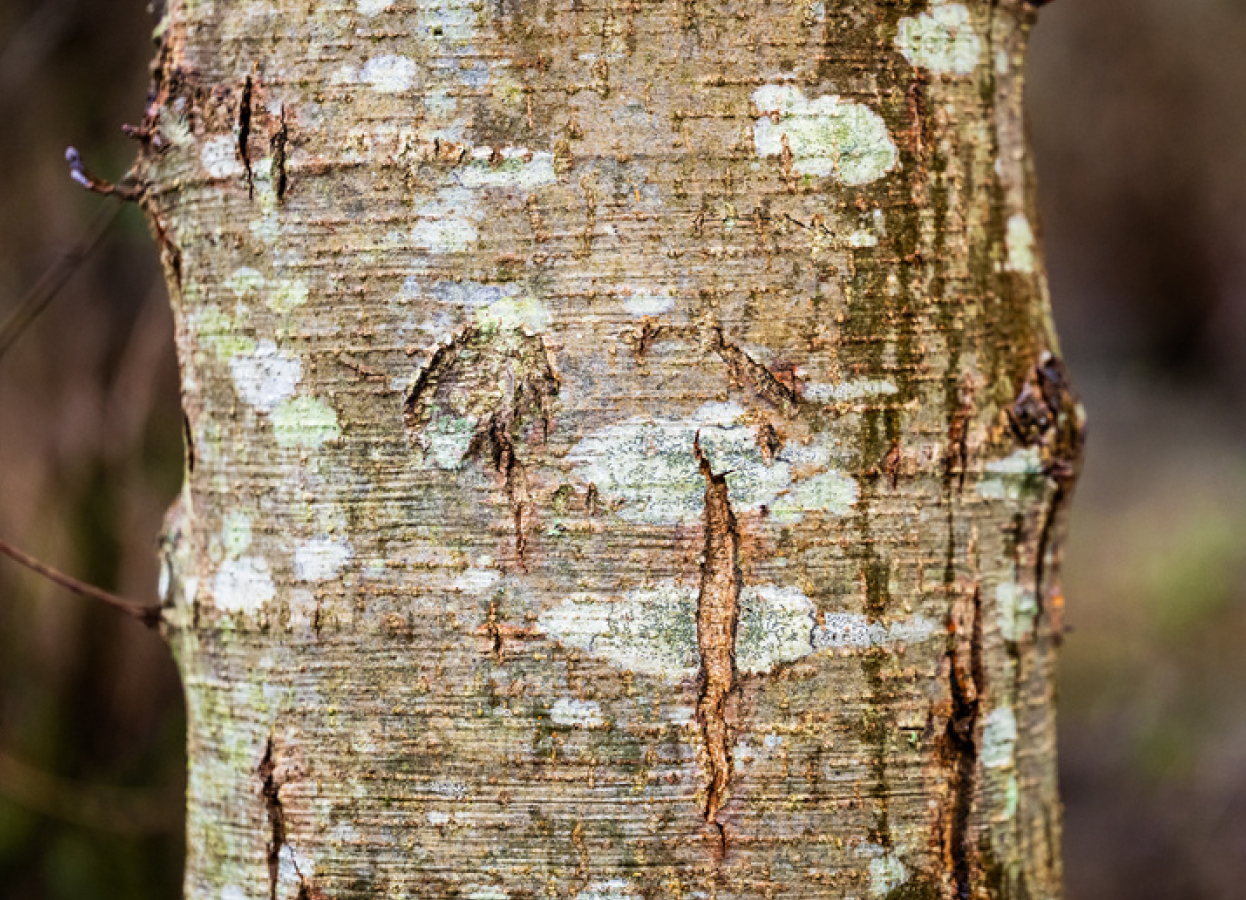

ハンノキは非常に高い耐湿性を持ち、湿地や沼地など水分の多い環境でも安定して育ちます。多くの植物が根が水に浸かった状態では枯れてしまう中、ハンノキは幹の「皮目( ひもく)」から酸素を吸収し、「肥大皮目や不定根」を発達させることで根に空気を送り込みます。

これにより、条件の悪い場所でも成長できる逞しさを持っています。

ハンノキの木材は柔らかく加工しやすいため、古くから家具や建材として利用されてきました。さらに、樹皮や球果に含まれるタンニンの抗菌作用や防腐効果を活かし、食品加工や消臭材としても活用されています。

【ハンノキと人の関係】

ハンノキは、日本をはじめとする多くの地域で古代から様々な形で利用されてきました。

特に注目すべきは、その樹皮や実が染料として重宝されていた点です。日本最古の歌集『万葉集』には、ハンノキを用いた染色について詠んだ歌が残されています。例えば、「真野の榛原に摺れる衣」(巻7-1166)という歌は、ハンノキで衣服を染めた様子を表現しており、当時の生活におけるハンノキの重要性を示しています。この利用法は日本に限らず、 シベリアや北欧などの寒冷地域でも広く見られ、特にトナカイの皮を染める際に用いられていたことが記録されています。このように、ハンノキは古くから人々の生活に深く結びつき、その用途は染料にとどまらず、多岐にわたっていました。現在でも、環境に優しい製品の原料として注目を集めており、持続可能な資源としての価値が再認識されています。